長沼・田嶋研究室では,数値解析を駆使して鉄筋コンクリート構造物に関する様々な研究を行っています。

構造部材実験 2019年度実験スケジュール及び実験データ

| 実験日 | 開始時間 | 集合場所 | 班 | 学生番号 | データ |

|---|---|---|---|---|---|

| 9/26(木) | 16:40 | S202教室 | - | 受講希望者全員参加 講義「構造部材実験ガイダンス」 |

- |

| 10/10(木) | 16:40 | SB101 実験室 |

1 | 7054 7057 7084 7117 7118 7119 7135 7216 7233 7252 8701 9801 | DownLoad |

| 10/24(木) | 16:40 | SB101 実験室 |

2 | 7018 7028 7036 7042 7044 7052 7069 7103 7137 7139 7141 7143 7156 7164 | DownLoad |

| 10/31(木) | 16:40 | SB101 実験室 |

3 | 7113 7130 7154 7162 7194 7201 7212 7223 7228 7240 7244 7273 8703 | DownLoad |

| 11/7(木) | 16:40 | SB101 実験室 |

4 | 7155 7175 7177 7181 7183 7184 7213 7217 7218 9808 9813 9814 | DownLoad |

| 11/14(木) | 16:40 | SB101 実験室 |

5 | 7222 7224 7226 7229 7232 7236 7237 7246 7251 7258 7266 7269 9804 | DownLoad |

| 11/21(木) | 16:40 | SB101 実験室 |

6 | 7030 7038 7040 7061 7066 7067 7071 7073 7089 7106 7108 7109 7110 | DownLoad |

| 11/28(木) | 16:40 | SB101 実験室 |

7 | 7008 7012 7032 7101 7261 6015 6029 6035 6184 6200 | DownLoad |

(1) 講義2回+実験1回に必ず出席すること。出席がない場合,単位を修得できません。また,遅刻は一切認めません。

(2) 予定日に受講できない学生は、事前に田嶋(S905室)に連絡して調整すること。(理由の説明が必要です。)

(3) 講義・実験には配布された資料を持参すること。実験の際にはデジタルカメラの持参を勧めます。

構造部材実験 レポートの作成方法

1. 実験データのダウンロード方法

|

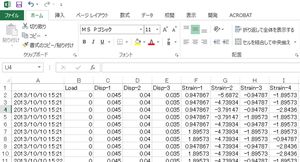

Step1 実験データのダウンロード 白井研・構造部材実験のWEBページから実験データをダウンロードする。 スケジュール表で自分の班を確認し,「Download」をマウスでクリックする。 ファイルのダウンロード画面が現れたら,「保存」ボタンをクリックし,PC上にファイルを保存する。 |

|

|

Step2 実験データの確認 実験データはZIP形式で圧縮されているので,PC上で展開する。 圧縮ファイルを展開した後,フォルダ内のデータを確認する。 なお,フォルダ内のreadme.txtには,実験データに関する解説が記載してある。 |

|

2. グラフ作成時の注意点

|

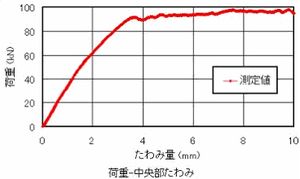

Step1 グラフ作成前の確認事項 グラフを作成する前には,必ずグラフX軸(横軸)とY軸(縦軸)の項目を確認する。 荷重-中央部たわみ関係の場合には,X軸が中央部たわみ,Y軸が荷重となる。 これに対応するデータは,X軸が「Disp-1(mm)」であり,Y軸が「Load(kN)」である。 グラフを作成する際には,必ず軸項目ラベルを正しく記載すること。 |

|

|

Step2 グラフの作成 グラフの作成はEXCEL上で行えば良い。 ただし,グラフを作成した後,レポートに適した状態に編集すること。 文字の大きさ,色,線の太さなど見やすいように編集すること。 また,グラフのタイトルも図番号を振った上で,グラフの下に必ず書くこと。 |

|

3. 荷重-中央たわみのグラフ(理論値)の作成方法

|

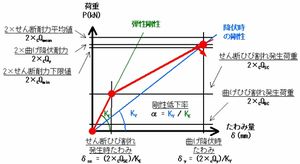

Step1 必要な理論値データの確認 実験報告書の8ページに示されている荷重-中央部たわみのグラフを参照する。 理論値のグラフを作成するために必要なデータは以下の4つである。 (1)せん断ひび割れ発生時せん断力 (2)曲げ降伏耐力 (3)弾性剛性 (4)剛性低下率 |

|

|

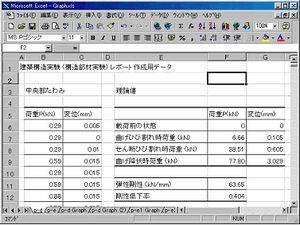

Step2 理論値データの整理 実験報告書の4~5ページに示されている式に基づいて各種理論値を計算する。 この時,単位には気をつけること。 なお,右図のように,EXCEL上で整理をしておくとグラフの作成が容易である。 |

|

|

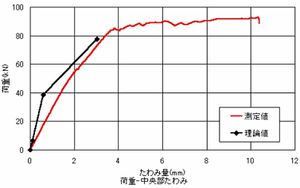

Step3 理論値データのグラフの作成 理論値のグラフは,概ね右図の黒線のようになる。 なお,実際に荷重-中央部たわみ関係のグラフを作成する場合には, 必ず補正を行う必要がある点に注意すること。 補正の方法については別途授業で説明するので,必ず講義に出席すること。 |

|